Чтобы начать разговор о ситуации в украинском искусстве, которая предшествовала времени становления Независимости, я хочу обратиться к термину “разрешенное искусство”. Его в свое время ввела в активный оборот арт-критик Екатерина Деготь, но она описывала им, прежде всего, российскую ситуацию. Как вы считаете, насколько этот термин можно приложить к тому, что было у нас в конце 1980-х, когда сосуществовали, с одной стороны, выродившийся в салон соцреализм, а с другой - эксперименты молодого поколения художников?

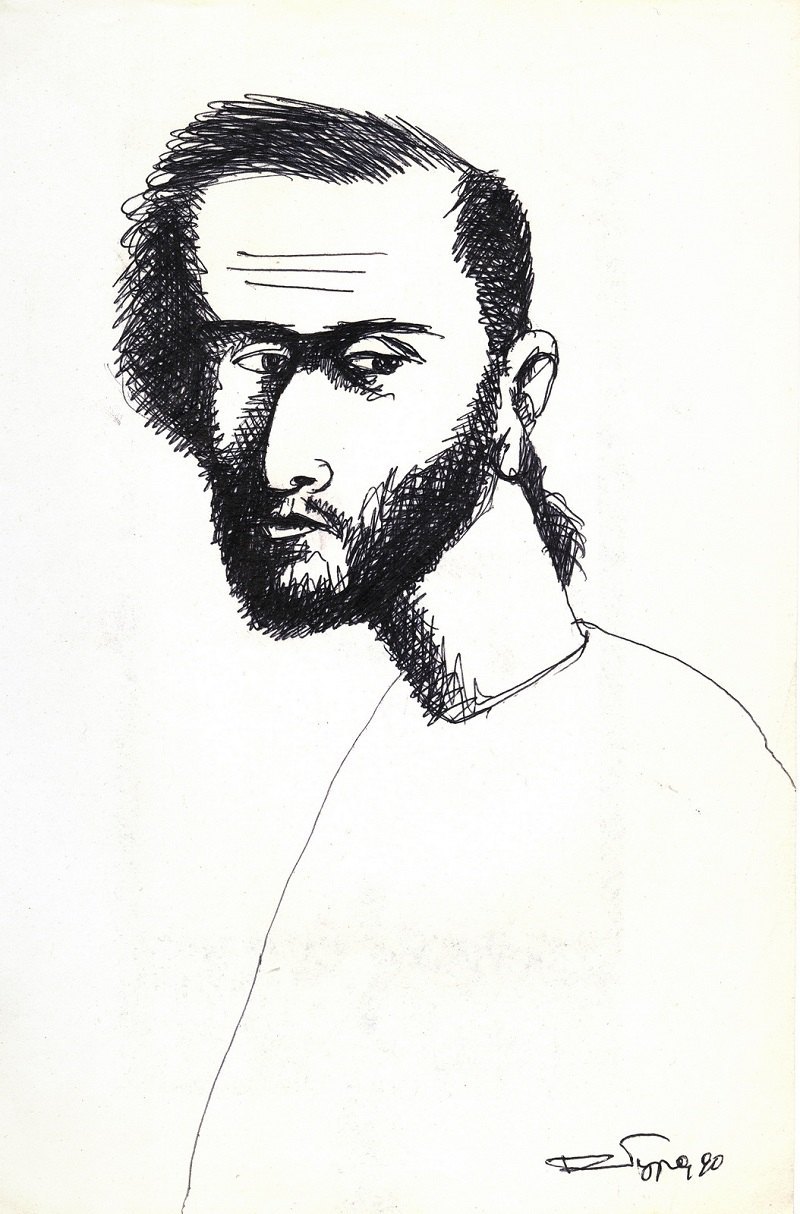

Александр Ройтбурд: Да, конечно можно приложить. Более того, и взрослое на тот момент поколение, когда уже советская власть несколько ослабила хватку, начало переходить в этот разряд. Нонконформисты оставались нонконформистами, но их уже разрешали, их уже не преследовали.

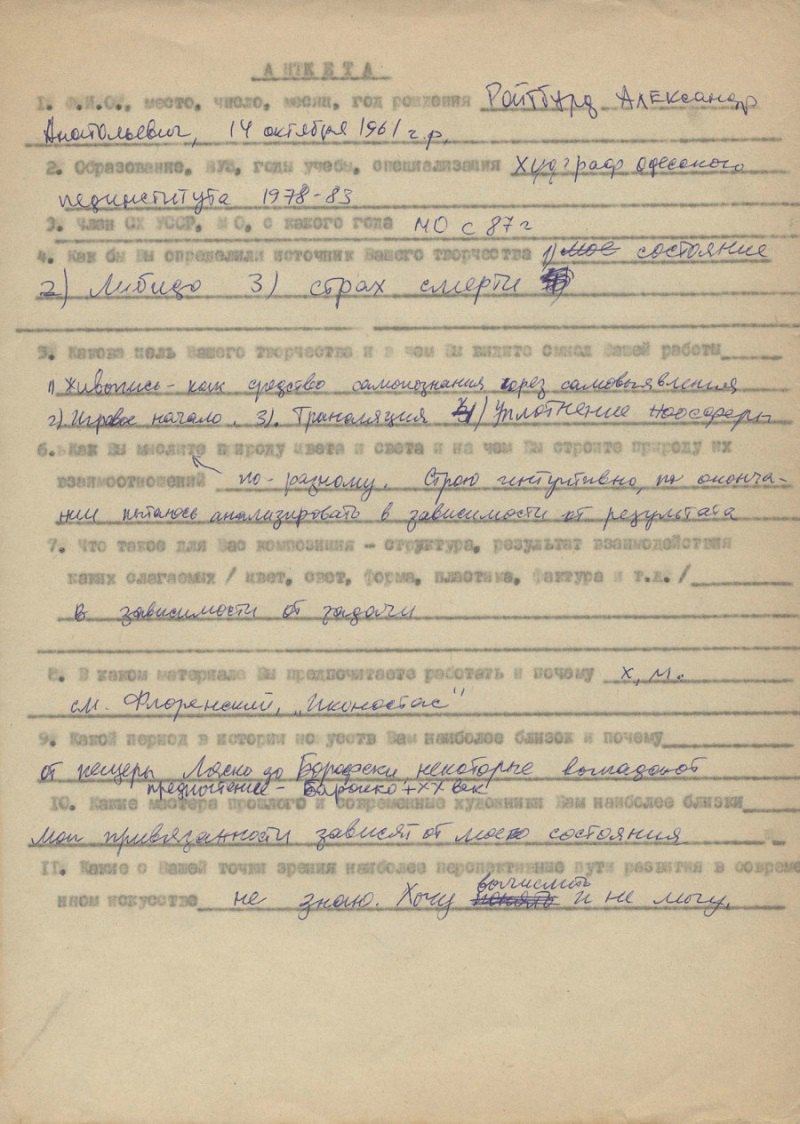

Когда Деготь говорила о “разрешенном искусстве”, она имела ввиду так называемый левый МОСХ, то есть прогрессивные тенденции внутри Союза. У нас их тоже было достаточно – взять того же раннего Тиберия Сильваши, который потом стал одним из основных движителей процесса перемен со своими Седневскими заездами (творческие резиденции Союза художников УССР; заезды 1988-1991 годов, под руководством художника, главы молодежной секции СХ Тиберия Сильваши, стали центром формирования нового украинского искусства - ред.). И более того, в какой-то степени я и сам себя к этому явлению причисляю: я нуждался в мастерской, для этого мне надо было выставляться в Союзе художников, чтобы получить справку о том, что мне нужна мастерская. Потом, уже после перестройки, когда кончилась цензура, все равно в каких-то вопросах Союз художников был нужен. Я в него вступил, а других не приняли, например Игоря Гусева или Толю Ганкевича.

А почему не приняли?

А.Р.: Не знаю. Они и меня принимали с войной, с арьергардными боями. В Советском Союзе было особое чутье на все, что не укладывается в стереотипы.

К такому “разрешенному искусству” можно отнести и Дульфана, и Егорова. Они были членами Союза художников, у них было достаточно прочное социальное положение, и благодаря ему они делали то, что они хотели. Компромиссы их были минимальными — их терпели. Вот это и было “разрешенное искусство”.

Ещё одна вполне естественная черта того времени – это тяготение к Москве как к культурному центру. Можно вспомнить паломничество украинских художников в Москву, где их десант получил название «южнорусская волна».

А.Р.: Название “южнорусская волна” придумал Марат Гельман — он хотел объединить нас, наших художников с художниками из Ростова и Молдовы. Это название прижилось в Москве. Тогда ведь Украина называлась Южной Россией, на официальном уровне. Вот была, например, книга «Южнорусский орнамент» – это про украинский орнамент.

А насколько искусственным было это объединение Ростов-Молдова-Украина?

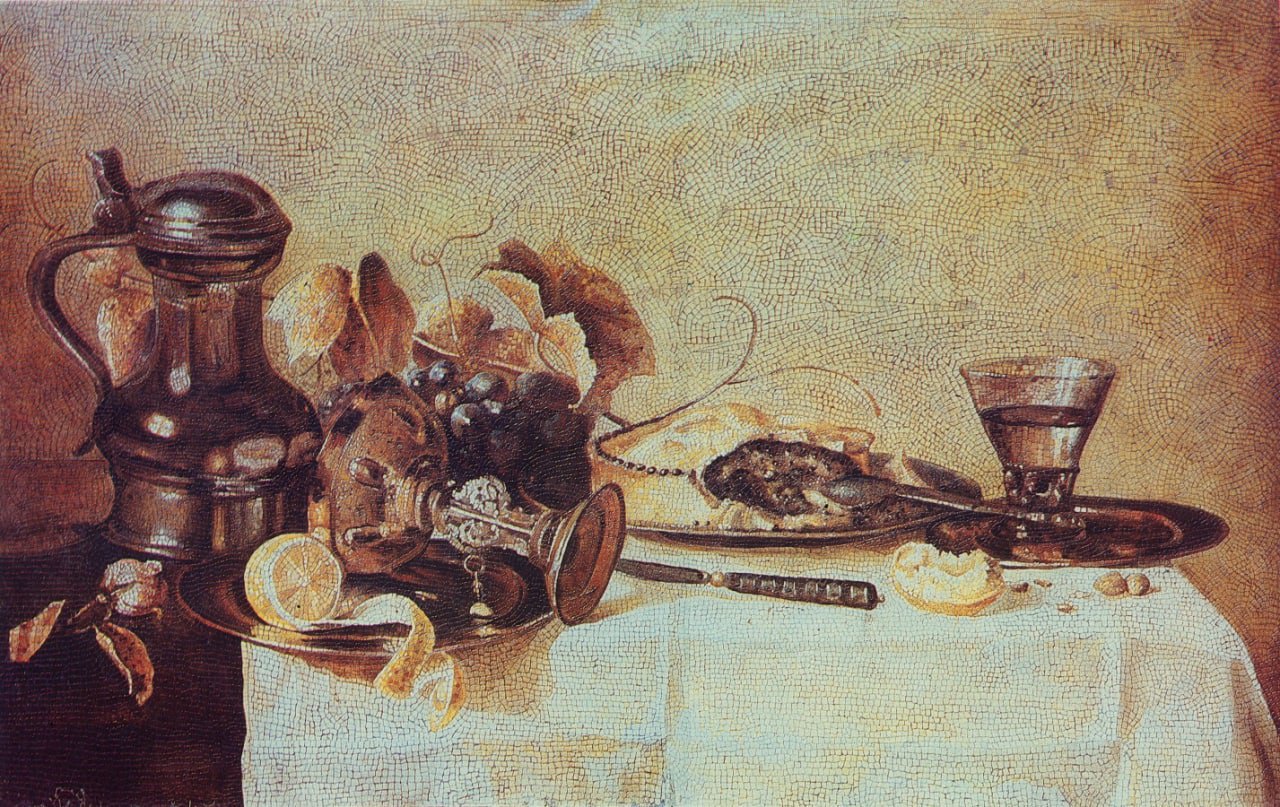

А.Р.: Ну, что-то было в этом, естественно, потому что корни были у всех тогда общие. И в отличие от каких-то концептуалистских тенденций, которые преобладали в Москве, у этих трёх групп все-таки преобладала живописность, тяготение к поиску каких-то новых смыслов через живописный язык. Но, конечно, все были очень разные — разная эстетика, разная философия. От нас это были я, Гнилицкий, Голосий, Савадов, Реунов, Тистол и другие… из Ростова — Кошляков, Тер-Оганьян, Шабельников, а из Молдовы — какой-то неоабстракционизм и наиболее близкий к нам художник Юрий Хоровский. Мы понимали друг друга как живописцы, но при этом руководствовались мы совершенно разными идеологиями.

Отдельная тема — это одесский круг художников. Расскажите про одесскую специфику того времени.

А.Р.: Отдельного круга одесских художников не было. В конце 1980-х, с одной стороны, еще были какие-то художники, тяготевшие к группе, которую гордо называют одесским концептуализмом. И там действительно были нотки концептуализма — хотя, на мой взгляд, это было явление чисто в рамках “Новой волны” (украинское искусство постмодерна конца 1980-х — начала 1990-х; термин закрепился за поколением художников после одноименной выставки в НХМУ в 2009 г. - ред.). Оно, может быть, было менее спектакулярное, чем трансавангард — но в принципе это были такие же нью-вэйверы, только чуть более холодного течения. С другой стороны, были художники которые прочли слово «трансавангард» и решили делать трансавангард. Это как русские футуристы, которые прочли про футуризм в Италии, и сами решили стать футуристами. А когда они встретились с настоящими футуристами, разочарование было обоюдным. Хотя, попадись мы тогда на перо всеядному Акилле Бонито Оливе (итальянский арт-критик, в 1979 году ввел термин “трансавангард” — ред.), он бы нас конечно записал в трансавангард. Но это было явление, очень мало похожее на итальянское.

Почему этот термин вообще прижился по отношению к украинскому искусству? Это было желание как-то вписаться в мировой контекст?

А.Р.: Этот термин появился потому, что у Александра Соловьева (искусствовед, одна из ключевых фигур украинской арт-сцены - ред.) в Киеве была брошюрка, которую я на неделю выклянчил в Одессу и дал почитать трём людям: Рябченко, который сначала мало отреагировал, Лыкову, который очень глубоко в это въехал и начал внутренне сопротивляться, и искусствоведу Михаилу Рашковецкому, который воспринял ее с некоторым недоверием. Но потом мы все смирились, что мы — трансавангардисты. И это нас контекстуально привязало к художникам определенной группы Киева, которые ставили перед собой близкие задачи.

Что касается других одесских художников, допустим, Зои Сокол — она в то время была совершенно в ином контексте. Она больше тяготела к системному “разрешенному искусству”. А кто-то был ещё в начале 1990-х несистемным панком, как Гусев или Казанджий, для которых побаловаться чем-то изобразительным — это было просто по-приколу. Но потом кто-то из них перестилизовался в художника, а кто-то перестал быть художником. Все по-разному. Поэтому нельзя говорить, что была какая-то единая одесская группа. Хотя, с какими-то допущениями, одесских художников можно объединить — это не было общество с уставом и с программой партии, но в целом этот круг насчитывал до 30 человек, принадлежащих, наверное, к разным группам внутри него.

(К нам за столик подсаживается Михаил Рашковецкий.)

Они все были разных возрастных категорий — от Рябченко и вот Миши Рашковецкого, которые были 1954 года рождения, до Казанджия и Дульфана, которые родились в начале 1970-х.

То есть, тут мы не говорим про какое-то поколение.

А.Р.: Нет, был сильный поколенческий разброс. Не могло быть единой группы — это был круг художников, которые так или иначе искали альтернативную форму бытования в искусстве, которых не устраивал существующий контекст презентации: Союз художников, Выставком. Тогда ведь было так: как народные и заслуженные проголосуют, так и будем считать — хорошая у вас картинка или плохая. Но для этого круга было интересней выстраивать контексты под собственные идеи. Идеи рождались в процессе коллективных обсуждений. Возникали какие-то выставки — сегодня их нельзя назвать кураторскими проектами, это скорее была такая чуть-чуть управляемая художественная вольница. Настоящие кураторские практики появились только в конце 1990-х.

Михаил Рашковецкий: Я могу здесь добавить, что при всей, так сказать, анархии внутри этой немногочисленной группы, все-таки были оппозиции — пусть не такие уж чёткие, но они были. С одной стороны, тому, что мы условно называем одесским концептуализмом, который во многом был в русле московского. С другой стороны — остаткам официоза Союза художников. И с третьей стороны — достаточно сплоченной группе, которую сейчас называют нонконформистами.

А.Р.: Ну и внутри себя ведь были оппозиции, вплоть до того, что художники с посёлка Котовского как-то очень ревновали к художникам с массива Таирова (смеются).

М.Р: Да, я ведь об этом и говорил, про внутреннюю анархию.

А.Р.: Согласен, в целом были вещи, от которых мы себя отделяли.

М.Р: Хотя, конечно, были, например, те же Мартынчики — и они находились как бы “между”.

Это все имеет отношение к одесской ассоциации “Нового искусства”?

А.Р.: Да, это вот она и была.

М.Р: Ассоциацию “Новое искусство” основал Александр Анатольевич Ройтбурд, потому что наступило время, когда верхи не могут, а низы не хотят. То есть, наступило время институциализации и забрезжила некая идея получать средства для реализации тех или иных проектов не из государственного кармана, а из каких-то иных источников. Для этого нужно было институциализироваться, и поэтому Александр Анатольевич придумал нонпрофитную организацию: ассоциацию “Новое искусство”.

То есть, по форме это был больше менеджерский проект?

А.Р.: Нет, не только.

М.Р: Не только, потому что, особенно в первый период, выставки обсуждались: мы ругались, спорили, делали совместные проекты… это был скорее клуб.

А.Р.: Совершенно верно.

М.Р: Александр Анатольевич, помимо всего прочего, вёл уроки. Там у нас была образовательная программа.

А.Р.: Мы вели их поочередно, и при этом поругивались — потому что была ведь еще одна внутренняя оппозиция между мной и Михаилом Маркусовичем (смеются).

А кто там учился?

М.Р: Да вот некоторые из них висят сейчас в музее на втором этаже. В основном это были молодые художники, кто-то из них учился в художественном училище тогда.

А.Р.: Гусев и Дульфан ходили, Ганькевич заходил иногда...

М.Р: Но важно было то, что почти сразу у нас появилось место для выставок. И у нас были регулярные выставки, где-то раз в месяц — это были небольшие проекты, но по-сути это была такая лаборатория. И при этом воспитывалась публика, потому что были публикации, нас очень хорошо освещали масс-медиа.

А.Р.: Это не значит, что говорили о нас хорошо. Говорили о нас плохо, но это и привлекало людей.

М.Р: Позже, в 1997-м, это все некоторым образом трансформировалось в (одесский — ред.) Центр современного искусства Сороса.

А.Р.: Да, верхушка Центра Сороса и ассоциации “Нового искусства” состояла из одних и тех же людей. Ассоциация, как публичная организация, в какой-то степени себя изжила и превратилась в инструментальную организацию для обслуживания гранатовых заявок.

М.Р: Центр Сороса не мог давать гранты самому себе.

А.Р.: Мы были “соросятами", но при этом — не грантоедами.

М.Р: Насколько я припоминаю, кажется, было всего два проекта, которые не состоялись вообще — потому что люди украли бабки, да и все. А все остальное реализовывалось — хуже или лучше, но это было достаточно активно.

А.Р.: А еще до Сороса была “Свободная зона” (первый масштабный фестиваль, состоявшийся в Одессе летом 1994 года — ред.). Это был чисто продукт ассоциации. Хотя у нас и был грант “Відродження”, но этот грант был частично про...бан, потому что у нас украли компьютер.

В одном из каталогов арт-критик Константин Акинша написал, что постмодернизм украинской живописи – это прежде всего постсоцреализм. Я так понимаю, что он имел в виду ту особенность, что художники “Новой волны”, с одной стороны, противопоставляли себе соцреализму, а с другой стороны, их стилистика была родом из него же.

А.Р.: Это справедливо только частично, потому что речь там идёт о группе художников прежде всего киевских, закончивших Академию, многие из которых были детьми членов Союза художников, выросшими на культе большой живописной картины. Но ведь было далеко не только киевское объедение. Какие-то очаги были, прежде всего, в Одессе, где такого “підгрунтя” не было, и в Харькове, и во Львове — хотя, может, они себя с этим движением и не идентифицировали. Ну и в Ужгороде тоже — там был Паша Керестей. Это были совершенно самостоятельные люди, поэтому мысль Акинши, очевидно, имеет отношение прежде всего к той части киевских художников, которые объединялись первое время вокруг Савадова. Потом это все стало обрастать другими бэкграундами и размылось.

В какой-то момент в 1990-е начинается отход от живописи — в видео-арт, в эксперименты. Это было влияние путешествий за границу, которые тогда начались? Или была внутренняя логика в этой трансформации?

А.Р.: Было и то, и другое. Была, наверное, и боязнь выпасть из контекста, который в то время сильно сдвигался в сторону нон-спектакулярности, в сторону новых медиа, в сторону объекта. Во многом это было явление сначала декларируемое, а потом уже некоторые художники, чуть ли не ломая себя, шли в ту сторону.

Зачем надо было ломать себя?

А.Р.: Ну как зачем — чтобы создать новый контекст.

То есть это было такое желание спешить за временем?

А.Р.: Да, желание почувствовать пульс времени. Но через какое-то время все же большинство вернулось в живопись.

Ещё одно знаковое явления того времени, которое нельзя пропустить — это сквоты. Они появились как следование за московскими сквотами?

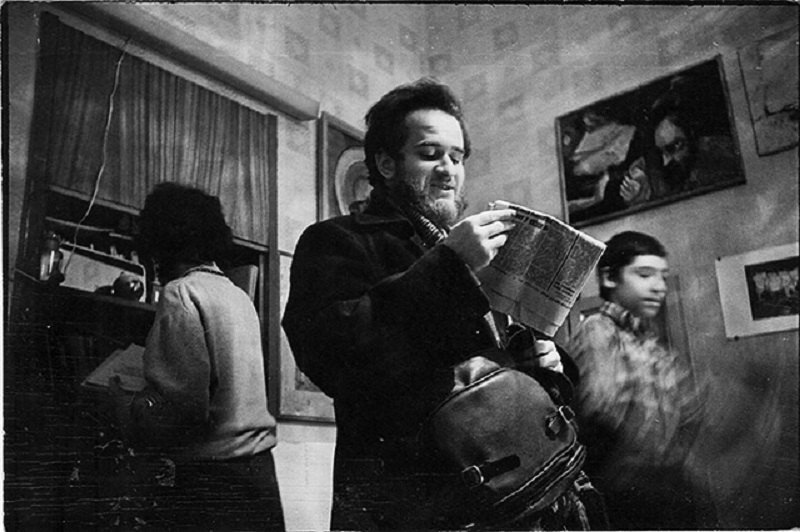

А.Р.: Я в этом процессе был сторонним наблюдателем. Я жил в Одессе, у меня была своя квартира, которая была настолько облеплена людьми, что ее в какой-то мере можно было считать одесским сквотом.

Это не было чистокровным подражанием Фурманному или Чистопрудному (московские художественные сквоты конца 1980-х — начала 1990-х - ред.) — они, в свою очередь, тоже были подражанием каким-то западным сквотам. В тех экономических условиях, это было, наверное, единственной формой выживания. Сломалась старая система, по которой есть Союз художников: ты в него вступаешь, и тебе дают мастерскую. В то же время, начался процесс расселения домов, они пустовали. Начались практиковаться небольшие скоромные взятки. У художников появились лоббисты из криминального мира, “пацаны” с “жековцами” договаривались — и художников пускали за копейки. Они создавали там свои работы, переселялись туда жить, и самое главное, они ходили друг к другу, смотрели, что каждый делает. Это было формой общения и взаимовлияния, то есть рабочий процесс был открыт и для всех членов группы, и для гостей. Опять-таки, это было и клубом, и пабом.

Давайте вернемся к теме кураторства, которую мы уже немного зацепили. Кураторство приходит в Украину в конце 1990-х — это проекты Александра Соловьева, Марты Кузьмы, Натальи Филоненко, и ваши с Михаилом (Рашковецким) проекты. Какое тогда было понимание функции кураторства?

А.Р.: Опять таки, в начале в Одессе это была как бы совместная лаборатория художников, которые проговаривали друг с другом свои идеи, выносили их на всеобщее обсуждение, и в итоге кураторы это все просто стыковали и оформляли. Кураторы же выступали с концепциями и предложениями художнику подумать в том или ином направлении. А в конце 1990-х кураторство было уже несколько другое. Там личность куратора выступает на первое место, а художник становится материалом в его руках. Поэтому это очень разные понятия, нельзя объединять это все в одно целое.

Что касается лично меня, то в нулевые я вернулся после определенного кризиса связанного с постэмиграционной травмой, далеко не все мои тогдашние проекты я бы сегодня стал делать. Я тогда уже не чувствовал себя в мейнстриме, но в общем спокойно к этому относился. Я повзрослел и мне стала важнее моя личная эволюция, а не какое-то место в марширующей колонне.

После попытки Пинчука создать музей в Арсенале, которую я некоторым образом курировал вместе с Соловьевым, Гельманом и Ложкиной, я перестал иметь отношение к художественному процессу. Я стал скорее его объектом, чем субъектом. И я не хотел бы давать никаких оценок сегодня. Сейчас я работаю в музее, и мне надо быть максимально дистанцированным.