В прошлый раз мы говорили с вами в 2012 году, когда вы с Константином Дорошенко и Анастасией Шавлоховой делали выставку “Апокалипсис и Возрождение в Шоколадном доме” в рамках параллельной программы первой киевской биеннале Arsenale. Сейчас есть ощущение, что те события происходили на какой-то другой планете, но тема апокалиптического, судя по всему, до сих пор для вас актуальна – в частности, тема катастрофы.

Интересно, что я и в Киеве был последний раз в 2012 году. То есть фактически это было мое последнее посещение Киева. Последний год иллюзий, можно сказать. А катастрофа – это и есть развенчание иллюзий. В 2014 году все взорвалось, и как раз я пересмотрел понятие катастрофы, как они происходят. По большому счету, в жизни я не переживал катастроф. Даже развал советского союза не был для меня катастрофой. Для меня это был праздник. Катастрофа – это полное уничтожение смысла в жизни. Перестаешь понимать всех людей. Перестаешь понимать историю. Перестаешь понимать архитектуру.

Я теперь понимаю, что [выставка] в 2012 году – это было предощущение. Мои размышления над тем, что произошло в 2014 году, привели меня к пониманию того, что катастрофа происходит всегда. Это как жизнь на вулкане, в котором может возникнуть период тиши и глади, над магмой вырастают деревья, какие-то скульптурки появляются, и кажется, что вот она – нормальная жизнь.

Но вы же оперируете понятием искусства после катастрофы. Если она происходит всегда, то она никогда не заканчивается.

Точнее будет сказать, что это искусство – в катастрофе. Это когда ты находишься в потоке, но уже осознал, что не можешь из него выйти. Можешь создавать островки. И раньше я жил в иллюзии, что островок – это и есть весь мир, а какая-то магма – это то, что можно победить. Была такая глубинная уверенность. Но настоящая катастрофа лишает тебя всего. Я лично пережил 2014 год как “украинец в Москве”, у которого вдруг в первый день половина друзей оказалась неадекватными, а половина еще какими-то. И ты приходишь к тотальному одиночеству, в котором вроде бы ничего не поменялось. У меня всегда была уверенность, что я все могу понять, оценить, в крайнем случае – спросить у умных людей. А здесь все как будто ясно, ничего спрашивать не хочется. Прорвался некий глубинный стереотип, вечная история. Когда человек один, он может оказаться умней всего человечества, но это одинокое думанье – это нелегкая вещь и невыгодная.

А насколько вообще возможно искусство внутри или после катастрофы?

Для меня как раз это – самый легкий вопрос. Я изначально обрадовался катастрофе, но никак не думал, что она заполнит собой все. Что это и есть жизнь. Если порыться, то окажется, что в основании этих коротких периодов-"островков" и находятся все новые художники, которые создавали что-то новое, после катастрофы счищая старое. Пелопоннесская война унесла чудовищное количество жизней, но вся европейская культура и философия родилась после нее. Сократа и Платона мы получили в результате страшнейшей войны. Итальянское Возрождение – кровавейший период истории, в результате которого вообще родился новый тип личности. И так далее. Для меня это большое открытие, которое все переворачивает.

Я-то к катастрофе готов, но ранее я думал, что готовиться к ней неправильно, что это зло. А теперь, смотря на этот мир, порядок и стабильность, которую пытаются установить в России, я понимаю, что это, мягко говоря, не силы добра. Меня эта ситуация душит, лишает воздуха. И поэтому я – за катастрофу.

Каков же тогда человек-после-катастрофы?

Это голый человек, который лишен своих подпорок. Инвалид, с которого сбросили все гипсы, лекарства и выкинули на улицу. И он внезапно очень бодренько так выбегает. Он понимает свои границы и встречается с самим собой. Человек после катастрофы - это человек, который встречается с самим собой. Это потрясающий опыт. И он неизбежен, просто 95% людей испытывают его перед смертью. Это прекрасно описано в рассказе Льва Толстого “Смерть Ивана Ильича”.

Встреча с собой очень опасна для любой идеологии. Человек понимает, что государство и идеология ему не нужны.

Как эти идеи транслируются конкретно в вашем искусстве?

Как раз после 2014 года все резко для меня изменилось. Я был такой, можно сказать, обычный современный художник, который пытается осваивать все новые и новые медиа, быть в авангарде. Как только появился Photoshop – я на Photoshop, как только появилась лазерная резка – я на лазере, как только появилось интернет-искусство – я в интернете. Все новые медиа я использовал. Акции я тоже использовал, но не воспринимал их так, как сейчас воспринимаю. Воспринимал их как нечто социально-политическое, игру знаков. Я верил в прогресс, в то, что катастрофы бывают, но они случайны и в смысловом значении незначительны.

Сейчас же я леплю такие тела без опознавательных знаков. Можно понять, что это – человек, но что это за человек, никто не знает. Ни хороший, ни плохой, ни левый, ни правый. Вот смотришь на скульптуры соцреализма или другого времени и видишь некие отсылки. А мне важно не сделать никаких отсылок. Кроме складок и какой-то фактуры ничего нет. Они просто живые, но никак не обозначены.

Через такой архаический инструмент как лепка ты возвращаешься к первоначальному импульсу. Ты как будто создаешь настоящий мир, который не имеет никаких политических ассоциаций. Скульптуры даже не имеют оснований – они на очень легких конструкциях. Вообще в том, что я сейчас делаю, важны не фигурки, а сами подиумы. Минус-подиум – для меня это такая минус-психология. По современным правилам психику может иметь только террорист. А общество имеет минус-психологию. Люди не имеют оснований, ни к чему не повернуты, не связаны друг с другом, летают в одиноком темном космосе. Я и выставку хотел сделать в темном пространстве, в котором не видно подставок.

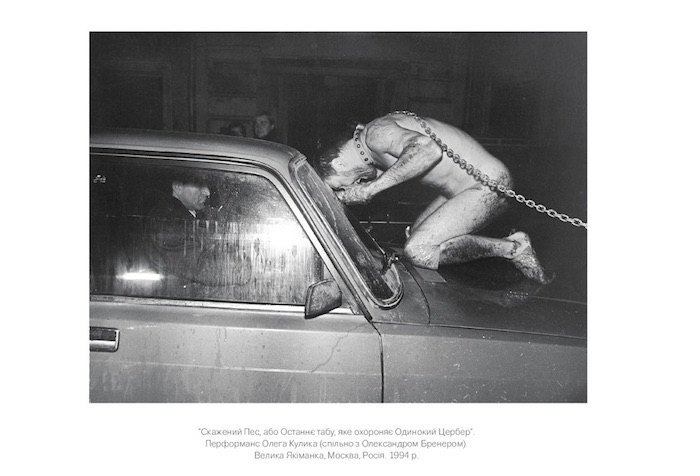

Я не занимаюсь мифологией, но волей-неволей вышел на мифологию. Ведь все эти вещи все равно относятся к каким-то общеизвестным архетипам – распятого, женщины с козьими ногами. Но такое ощущение, что эти архетипы – не из культуры. Я делал скульптуры конкретных людей в конкретный день в конкретном месте. Мавромати, Бренер, Осмоловский, Павленский. Я не придумываю ничего.

На этих скульптурах они в процессе перформанса?

Да.

Интересно, что Осмоловский тоже обратился к скульптуре несколько лет назад.

Не только он. Крис Берден, Вито Аккончи, Герман Нич. Многие акционисты делают скульптуру или архитектуру. Восприятие тела в пространстве – это абсолютно скульптурное мышление. Бойс часто подписывался скульптором. И в этом смысле этот проект – не о настоящем или будущем. Ты как будто распеленываешь свои старые идеологемы, которые привели к тому, что ты столкнулся с катастрофой как с чем-то, чего не должно быть. И в процессе этих раскопок возникают артефакты.

В текущей гипермедийной реальности всегда есть вероятность сорваться в политизированность и конъюнктуру.

В Тибете я слышал такую фразу – каждый святой говорит на языке своего времени. Это очень важно. И волей-неволей ты будешь употреблять некоторые стереотипы. Если пытаться от них отстраниться, то есть риск, того, что ты попадешь в языковую игру. Для простоты и ясности речи мы многие вещи упрощаем. Все говорят про войну России и Украины. Но если разобраться, то мы имеем дело с конкретными персонажами, с конкретной психикой, которая не ассоциируется со всем народом, и уж тем более, с лучшими думающими людьми.

В прошлый раз вы сказали, что акционизм становится актуальным во время войны, но странно, что, учитывая текущую ситуацию, акционизма в Украине не появилось.

Мне, может быть, сложней всего про это говорить, потому что я в свое время уехал из Украины из-за того, что она слишком мягкая. Все друг друга знают – такое коллективное тело, из которого невозможно вырваться. Я очень остро ощущал это в детстве и единственной мыслью было сбежать. Это не касалось Украины [как страны], а касалось родителей, дома, человеческих взаимоотношений. Наверное самый распространенный сюжет в мировой культуре – молодой человек хочет вырваться из бездуховной среды.

Здесь появляются другие формы – например Femen, но это не акционизм, а скорее такая массовизация, в которой вместо смысла – движуха. Но в принципе это где-то предшествие акционизма.

Акционизм – это всегда очень личная ответственность. Все коллективные вещи – это перформанс, театр, политика. Где двое – там политика.

То же самое касается анонимных движений. У нас [арт-группа] Война и была деградацией акционизма девяностых. Они взяли только медиальную составляющую и поняли, что можно напрямую в медиа обращаться. Художники девяностых тоже делали это, но не потому что институции их не устраивали, а потому что этих институций просто не было. А эти решили вообще избежать институций, отбросить их. И конечно же в итоге превратились в таких «беззубых троцких» – гавкают, а укусить не могут.

А вам не кажется, что сегодня роль медиа существенно больше, чем в 80-90-е годы? Тому же Павленскому достаточно снять себя на фоне пылающих дверей и разослать ссылку на видео по редакциям.

Дело в том, что идея Павленского с самой акции только начинается. Дальше есть процесс – задержания, разговоров и так далее. Он действительно использует медиа для создания образа, который в дальнейшем расшифровуют. В случае с Войной медиа – это конечный этап. Навели шорох и все. Как все борцы, они совершенно невменяемые, и любой серьезный разговор их выводит из себя. В отличие от Пети, который умеет и любит вести этот разговор. И в этом сейчас феномен суда над ним во Франции. Восемь месяцев не выпускают на публику и решили признать его сумасшедшим. Если он сумасшедший, так покажите его! Вот это и есть искусство. Он так построил ситуацию, что ничего нельзя сделать. Даже убить. Он вскрывает систему.