Там, в его доме в Пассаже я взахлеб читал Самиздат и вынужденно общался с многочисленной крещатицкой гнилью. Знакомство с Леонидом Плющом и Иваном Дзюбой – также от него, от Виктора Платоновича Некрасова. Внешне легко живущий и неразборчивый в контактах, на самом деле он достаточно четко оценивал людей, льнувших к нему. И очень ясно понимал пределы своего публичного свободомыслия.

Его любили и уважали сотни тысяч советских людей. Восхищались его книгой «В окопах Сталинграда», яркой и небывало честной для СССР публицистикой, его выступлением в Бабьем Яру и т.д. и т.п. Да, был он и членом КПСС, едва не исключенным из нее за свою публицистику. Я стоял за приоткрытой дверью в зале журнала «Радуга», где партийное собрание по указанию свыше его восстанавливало в полном членстве в партии. Где пьяный, шатающийся Некрасов предъявил собравшимся свое покаянное письмо. Они, уже тогда неизвестные широкой публике советские русскоязычные писатели и поэты, единогласно проголосовали за отмену изгнания Некрасова из их партии. Ясно помню, как перед самим голосованием кто-то из участников этого собрания громко произнес: «Кто мы такие в сравнении с Виктором Платоновичем? Мы, серые и малоизвестные, будем забыты сразу же после смерти. Виктор Платонович – великий человек и великий писатель. А мы сейчас решаем, быть ли ему с нами…».

Я не раз пытался бороться с его недугом. Об одном таком эпизоде написал сам Некрасов в своих воспоминаниях. Все мои попытки были безуспешными. Кроме одной, очень простой и очень эффективной. Некрасов обычно завтракал творогом со сметаной. Галина, его жена каждое утро засыпала ему в эту нехитрую снедь порошок, состоявший из маленькой дозы медикамента, известного всем наркологам и психиатрам в СССР. Мы рисковали. После завтрака Некрасов шел за дозой на Крещатик. «Приняв на грудь», он ощущал дискомфорт и сердечную боль. Возвращался домой, где обученная жена проводила жесткий сеанс психотерапии… Постепенно Виктор Платонович «завязал», страх смерти оказался сильнее многолетней пагубной привычки. И тогда Некрасов опять стал объектом повышенного внимания со стороны КГБ. Трезвый, он был опасен.

Он не хотел уезжать из страны. Не хотел идти в тюрьму. Когда-то на мое романтическое восклицание о необходимости передать его блестящие ироничные рассказы в Самиздат, он ответил мне коротко и ясно: «Ты не помнишь 37-ой год. А я помню!»

Спустя несколько лет, когда я уже был лагерным узником, он пришел с женой к моим родителям. Как мне потом рассказал отец, Некрасов выронил такую фразу: «Неужели мне придется в моем возрасте сидеть со Славиком».

Аресты украинской интеллигенции в 1972 году не во всех случаях заканчивались судом и этапированием в зоны. Некоторые из нас достаточно быстро каялись в содеянном. И выходили на волю. Иван Михайлович Дзюба вышел на волю после суда. Его покаянное письмо в газете вызвало разочарование и боль не только у нас, узников политических лагерей, но и у наших родных и друзей, оставшихся в Украине. Большинство осуждало Дзюбу.

Некрасов, сам гонимый, решил помочь последнему, психологически поддержать его. Совсем не разделяя патетику покаянного письма Дзюбы, Виктор Платонович старался поддержать знакомого, попавшего в горькую жизненную ситуацию. Узнав об этом, я, тогда зэк, с непониманием и раздражением думал о странной для меня позиции Некрасова. Молод был, горяч…

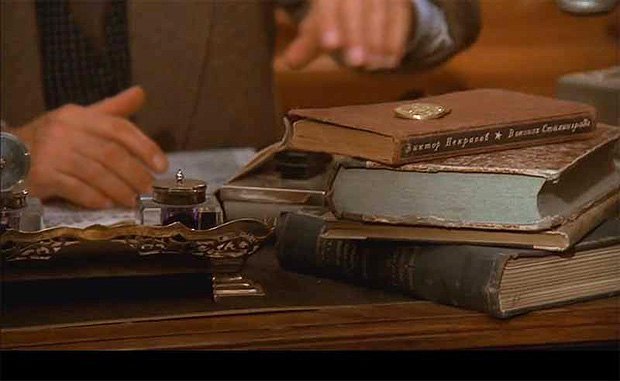

А потом московско-киевские власти начали давить Некрасова всерьез. Четыре тяжелых обыска, масса изъятых рукописей и книг. Многочисленные «беседы» и допросы. Спустя много лет один из участников тех событий, в прошлом – офицер КГБ, рассказал мне некоторые подробности происходившего тогда.

Некрасовых выдавили из страны. Они приехали в Париж. А я все еще был узником. Так мы больше и не встретились.