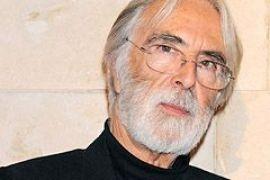

Михаэль Ханеке, сумрачный австрийский гений, наконец, достиг апогея своей карьеры: высшего признания кинематографического истеблишмента, вручившего ему главную награду Каннского кинофестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», за фильм «Белая лента». Эта картина – черно-белое ретро-повествование о всяческих ужасах, что снедают тихую немецкую деревушку перед Первой мировой войной, – не самая лучшая у Ханеке. Зато, по-видимому, самая последовательная, кромешная, мизантропическая: всегда ненавидевший австрийско-немецкий дух, Ханеке на сей раз высказался с последней прямотой. Человек, если ему верить, – есть вместилище такой скверны, что, как говаривал персонаж Куросавы из «Расемона», «сам дьявол бы мог ужаснуться». В ходе интервью г-н Ханеке лишний раз засвидетельствовал, что его мнение о человечестве за годы его работы ничуть не улучшилось.

Г-н Ханеке, вы всегда поражали зрителя тем, что никогда не давали ответов на поставленные вопросы. Скажем, в «Скрытом» мы так и не узнаем, кто же подбрасывал героям провоцирующие кассеты, на которых кто-то невидимый снимал каждый их шаг; в «Пианистке» мы так и не поняли, насколько серьезно ранила себя героиня в финале; и вот теперь тоже не совсем понятно, кто же совершал эти ужасающие преступления, всколыхнувшие жизнь тихой деревни. Вы намеренно это делаете?

Абсолютно намеренно, представьте себе. Максимально информируют о герое, его поступках, его прошлом и даже будущем только голливудские фильмы, которые в финале обычно дают разгадку заданной в начале фильма загадки. Однако именно это я и считаю насилием над зрителем и над реальностью, отходом от реализма. Мир непознаваем, мы видим фрагментарно, какую-то его часть, и не можем судить о нем целостно.

Кошмар. Следовательно, мы не можем судить ни о чем?

Ну да, конечно, не можем. А что, это для вас новость?

Хотелось бы более целостной картины мира. Некоторые режиссеры, кстати, стараются ее представить…

Что это за режиссеры такие? Боги? Полубоги? Кто такие? Не знаю. Целостная картина мира в принципе невозможна.

Может быть, поэтому у американского кино, которое старается, как вы выражаетесь, дать ответы на все вопросы, такая огромная аудитория?

Конечно, именно поэтому. Потому что голливудские фильмы, подобно наркотикам, успокаивают и убаюкивают – правда, не предупреждая о том, что после периода расслабления и кайфа может начаться «ломка», депрессия… Причем еще более сильная, чем до употребления этого сладкого дурмана.

И потребуется еще более сильный наркотик?

Примерно так.

Однако по части насилия вы бы могли дать фору любому голливудскому фильму. Такой, возможно банальный, вопрос: почему в ваших картинах так много насилия?

Вы намекаете на то, что насилие, как правило, лучше продается? Что оно эффектно? Я отвечу так: мне насилие нужно совершенно не для того, чтобы очередная моя картина могла сорвать куш, сделать кассу. У меня другие цели. Показывая насилие, я как бы показываю насильственную, жестокую сторону кинематографа как такового. Саму его природу, которая жестока по сути своей. Я показываю, что тут есть обратная связь: насилие, демонстрирующееся по ТВ и в различных массмедиа, может вполне спровоцировать насилие в реальности.

Вы не опасаетесь, что ваши фильмы как бы нарушают негласные договоренности со зрителем?

В том смысле, что вместо того чтобы умиротворять зрителя, я даю ему заряд негативной энергии, провоцируя выйти из своего защитного кокона? Да, я нарушаю одну «голливудскую» заповедь – не пытаться вторгнуться на ту территорию, где у зрителя срабатывает защитный рефлекс, инстинкт самосохранения.

Фото: Actionpress/ UPG

Возможно, этого-то вам и не прощают.

Я стремлюсь вытянуть зрителя из его уютной норы и расшевелить: именно так, а не иначе я понимаю задачи искусства.

Больше всего вас ненавидят провинциальные учительницы, моралисты и восторженные девицы.

И обыватели. Понятное дело. За что им меня любить-то?

Скажите, а вы действительно уверены, что гуманитарная катастрофа давно свершилась? Как же тогда мы все существуем? Как говорится, после Освенцима поэзия невозможна… Но вот опять она стала возможной, даже и после Освенцима… Другими словами, хорошо ли это, по-вашему, что человечество забывает свои катастрофы – или, условно говоря, плохо? Ведь если бы не забывала, жизнь бы остановилась: ну действительно, как после дневника Анны Франк можно любоваться закатами-рассветами?

Я, собственно, не могу судить о таких глобальных вещах. Могу только сказать, что не то чтоб стремлюсь эту катастрофу остановить, а стремлюсь показать ее, без всякого флера и иллюзий. Многим, кстати, кажется, что я посвящаю свои фильмы политике и истории, что замахиваюсь на вещи космического порядка. Однако исторические факты или политические аллюзии являются лишь оболочкой моих фильмов. Меня же интересуют, прежде всего, человек и те трудности общения, которым он подвержен. От недосказанности между людьми и случаются потом глобальные катастрофы. Конфликт зарождается на межличностном уровне, а и лишь потом перерастает в уровень вселенский.

Немецкий язык – то есть ваш родной язык, похоже, испытывает свое новое возрождение. Ваш триумф в Каннах, сравнительно недавняя победа австрийки Эльфриды Елинек, получившей Нобелевскую по литературе, опять-таки – блестящая победа Герты Мюллер с ее необычным построением фраз, которая в этом году тоже отхватила Нобелевскую…

Да, здесь есть над чем призадуматься.

Несколько лет назад в интервью нам вы сказали, что счастливы, что вектор культуры, похоже, смещается в сторону Австрии: и победа Елинек тому свидетельство.

Конечно, Австрия – страна богатейшей, разветвленной культуры. И хотя я как будто бы порвал с ней (Ханеке эмигрировал во Францию – подальше от ненависти соотечественников, всерьез третировавших его, – «Левый берег»), тот не слишком мною любимый «австрийский дух» живет во мне. Как в каждом австрияке…

Вам ненавистен обывательский, обскурантский дух, но, ясное дело, не тот высокий дух, что произвел на свет величайшие произведения – и не только новейшего времени?

Разумеется.