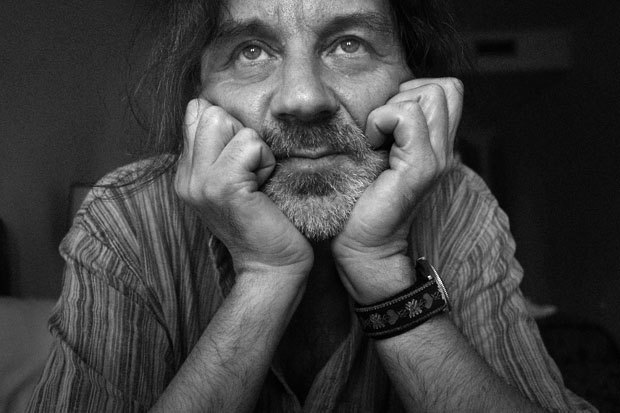

У нас в гостях Александр Гляделов, фотограф, который был на пяти войнах (включая войну на Востоке Украины). Мы с Александром познакомились в мае прошлого года в Лондоне во Frontline Club – месте, куда съезжаются фотографы после пребывания в горячих точках, проводят там какое-то время, отдыхают. После – едут к своим семьям.

Чтобы сразу их не обжечь.

А потом я увидел вашу выставку о зоне АТО и Майдане в одном из залов этого фотоклуба. Второй раз это было на площади Сан-Мишель в Париже. Сейчас она открылась в Германии.

В Гамбурге. В остатках церкви Святого Николая, которая была практически полностью разрушена, как и весь город, во время авианалетов войск союзников. Там сейчас находится Музей Военных Разрушений: остались куски стен по периметру и высокая колокольня, подвалы превращены в музей с местом для сменных экспозиций. Недавно меня неожиданно догнали новости: член городского совета видела выставку, и благодаря ее содействию выставку продлили до 5 октября. Приходит очень много людей, музей сделан правильно, отличное мультимедийное оформление.

Когда мы бродили с вами по Лондону, я заметил, что вы особо не бросались фотографировать мирный город. Вас такая тематика больше не привлекает?

Нет, что вы. Просто не видел ничего особенного. В Лондоне я снял пленку-полторы. Просто не было «спускового механизма», который действует на меня как фотографа. Он требует концентрации, невозможно все время находится в таком напряжении. Может, слушатели мне не поверят, но я считаю, что различные места обладают различной ментальностью, и ею нужно проникнуться, прежде чем фотографировать.

Что вам важнее – жанровая съемка, портрет, натюрморт? Какой жанр более сложный?

Честно говоря, я таким образом никогда на свою работу не смотрел (смеется). Конечно, важнее всего не упустить тот момент, который отличает фотографию от других видов искусств и родов человеческой деятельности – тот момент, что заставляет зрителя задуматься или что-то почувствовать.

Вы сказали, что пленку из Лондона так и не оцифровали. Тогда же один мой знакомый назвал вас «аналоговым человеком». Почему вы снимаете на пленку, почему вы так себя дисциплинируете?

Вот правильное слово прозвучало. Ограниченное количество кадров, механическая камера без мотора. 36 кадров – я помню эту цифру всегда, – и с каждым щелчком их все меньше. Это помогает концентрироваться. Плюс я очень люблю процесс печати и сам печатаю все свои фотографии. Окончательно фотография «получается» только в самом конце, когда все процедуры завершены, когда она проявлена.

Сейчас сегмент рынка элементов, необходимых для съемки аналоговой камерой, сужается, и я должен сказать, что очень благодарен производителям за то, что у меня все еще есть возможность снимать на пленку. Однако того, что предрекали еще 10-15 лет назад, не произошло: не все перешли на цифру.

Я сам инженер, я отлично понимаю преимущество цифры, и за ее прогрессом не угонишься. Например, на Майдане я, со своей Leika часто проигрывал в качестве фотографий людям с хорошей цифровой техникой, которые могли даже без вспышки снимать – я же ловил контровые сюжеты на фоне пламени или пользовался случайной подсветкой.

Я не пользуюсь вспышкой: мне хочется, чтобы фото отражало ту реальность, которую видят мои глаза. И если это ограничение не позволяет мне сделать снимок, я его просто не делаю.

У меня даже цифровой камеры нет, только иногда на телефон снимаю. Вот сейчас в Гамбурге у меня было 1,5 свободных дня, и я зашел в редакцию журнала Leika Photography International. Они, оказывается, покончили с аналоговыми фото – не печатают их больше в журнале (сама компания аппараты еще выпускает). Мне вспоминается Стенли Грин, прекрасный фотограф, который тоже специализируется на военных конфликтах, и при встрече он мне всегда говорит, что очень хочет еще сделать какой-то проект на пленку.

Вы не пользуетесь Photoshop?

Я им пользуюсь только потому, что создаю цифровой архив своих работ: убираю пыль и мусор, попавшие при просушке и сканировании, выравниваю контрасты под то, как будет отпечатан снимок. Я не манипулирую снимком, если вопрос был об этом. Да и знаний Photoshop у меня недостаточно.

Когда-то один режиссер сказал отличную вещь: оператора не должно быть видно в фильме. «Вот как я могу», «А еще вот так могу снимать» - все должно подчиниться в конечном счете замыслу фильма. Я всегда вcпоминаю Павла Тимофеевича Лебешева, который снял, например, «Рабу любви».

Великий был оператор.

Да. И одновременно – «Белорусский вокзал». Две абсолютно разные работы одного оператора.

Но все-таки роль играет и командная работа.

Режиссер «Белорусского вокзала», Смирнов, пригласил Лебешева на встречу, положил перед ним журнал «Огонек» и сказал – «Я хочу, чтобы кино было сделано в этом стиле». И Лебешев справился.

Конечно, это показатель мастерства.

И «Кин-дза-дза» Данелии – тоже его работа, абсолютно другой фильм. Оператора в них нет, и то же самое заметно в ваших фото, и это подкупает. И все же фотография – всегда субъективный взгляд.

Как близко вы подходите к людям в критических ситуациях? Как вы договариваетесь с ними, спрашиваете разрешения? Как снимаете раненых, убитых?

Конечно, я спрашиваю разрешения тогда, когда его можно спросить. Но в быстро протекающих событиях порой не до разговоров. Абсолютное большинство моих фотографий сделано одним объективом, 35 мм, широкоугольник – а это значит, что мне нужно близко подойти к человеку, чтобы его снять.

То есть, длинным фокусом вы почти не пользуетесь?

Это в далеком прошлом. Это совершенно не мое.

А что дает широкий угол?

Он имитирует то, как видит человеческий глаз. Фокусируется чуть на периферии, но объектив рисует все резко. Все выглядит естественно. Можно по-разному это объяснять: так я не вызываю недоверия людей, которых снимаю; так я сам становлюсь невидимым.

Привычным. Даже в кино есть термин – привычная камера, «внутри ситуации».

Да. Что же до разрешения – часто эти люди не могут изменить свою участь в момент, когда я задаю вопрос – заключенный, раненый, тяжело больной. У них всегда нужно спрашивать разрешения, тут не может быть двух мнений.

Я слышал, что вы работали в России: снимали заключенных, больных туберкулезом.

Да, был проект в Кемеровской области, еще частично в Томской. Там много этого ужаса: в небольшом городе Мариинске на Транссибирской магистрали - здоровенное этапное СИЗО царской постройки. На 30 тысяч жителей города несколько зон – детская, женская, туберкулезная. Железная дорога и пенитенциарная система – основные работодатели в городе. Еще я снимал в Кыргызстане несколько раз, в окрестностях Караганды в Казахстане. Там удивительное место, где ранее был Карлаг, и страшно видеть, что, оказывается, не все лагеря были разрушены со сворачиванием сталинской системы. Все еще стоят бараки начала 30-х годов постройки. В Приднестровье снимал тюрьмы.

Саша, мне тоже приходилось бывать в горячих точках. Это, конечно, громко сказано, но я был в начале конфликта в Нагорном Карабахе.

А я там был за полгода до конца, на Южном фронте.

Я был в начале, когда стояли внутренние, миротворческие войска. Я тогда тоже многого насмотрелся, но чего-то ужасного мне снимать не пришлось. Но мои коллеги, старшие операторы, фронтовые операторы, которые были на Таманском во время конфликта и снимали трупы, говорили, что, когда ты снимаешь, тебе не так страшно. Объектив дает тебе определенную дистанцию. Как у вас это происходит?

Моя Leika таким щитом не является. Чувство опасности я не потерял, и страх, как естественное человеческое чувство, которое подсказывает, как себя вести, у меня до сих пор есть. Я неоднократно говорил военным – мне страшно, и они отвечали – так и нам страшно, значит, все нормально. Вопрос заключается в том, как вести себя со своим страхом, чтобы он тебя не подавлял.

И что же делать?

Лучший вариант, конечно, перебояться заранее. (смеется)

Но ведь пуля – дура?

Это да, это безусловно, я же не об этом.

Ну и тот осколок, что попал вам в ногу, он же тоже летел и не думал, попадет он в вас или нет. Это произошло в Иловайском котле?

Еще не было тогда котла, но да, там.

Как приходит осознание, что ранены? Сразу поняли?

Конечно, это удар по телу. Вы его мгновенно ощущаете.

Мои ранения не были настолько тяжелыми, чтобы я не мог думать. Голова всегда работала. Первое ранение было в Приднестровье – пулевое. Я его вообще не воспринял, как попадание пули. И даже когда она пробила ногу насквозь, я стоял у бетонного забора и подумал, что это либо рикошет, либо касательное, либо вообще кусочек бетона отскочил, потому что по забору очередь прошла. А на самом деле стрелял в меня другой человек – издалека и прицельно.

Я был в школе в Иловайске, в которой базировался батальон “Донбасс” и сборная рота 93-й и 17-й бригады, которая заходила вместе с батальоном “Донбасс” в Иловайск. И вышел утром с кружечкой, с расчетом найти где-то кипяточка, чтобы заварить чай или кофе и тут случился обстрел, все побежали. Я вместе со звуком взрыва почувствовал удар по ноге, но по тому как резво я бегу, ища себе укрытие я понял, что вряд ли это только адреналин, перебитые кости не дали бы так бежать, хотя бы кости целы и, очевидно, нерв тоже, потому что нога бежит и происходят правильные движения мышц. Все остальное уже было вторично в тот момент.

Саш, я прочитал где-то вашу фразу по поводу съемок на войне, на востоке, что “меня туда никто не отправляет, никто не командирует”.

Верно, это мои личные дела.

А что вот вас туда тянет, влечет? Героический романтизм? Или романтическая героика? Что это?

Нет, насилие я ненавижу. Здесь вообще не было вопроса. Это произошло в моей стране, на нас напали и никто меня не убедит в обратном. Лучшее, что я умею и мог бы сделать — это фотографии. Я был два года офицером, служил после окончания института , был распределен вместо гражданки на два года в армию офицером и я готовил ядерную ракету к пуску, вел бортовую систему и должен был нажимать эту красную кнопку вместе с командиром дежурной смены.

Если вспомнить весну 14-го года: никто не знал, чем все обернется через две недели. И я, и многие мои друзья в Киеве были готовы, грубо говоря, партизанить, если сюда приедут на танках.

К сожалению, с момента ранения я на фронте так больше и не был. Планировал август провести в зоне АТО, и даже оформил для этого документ, но вот случилась неприятность – сломал руку. Поэтому пока еще показываю свои фотографии, сделанные два года назад.

Саш, вы родились в Польше в семье военного, потом попали в технический институт. Что произошло? Как так случилось, что вы решили смотреть на мир одним глазом через объектив камеры и стать потом профессиональным фотографом? Кто-то повлиял на вас, какие-то кумиры, фотографии, фильмы?

Наверное, сумма каких-то явлений. Чтобы меня ослепил кумир какой-то — вряд ли.

После возвращения из армии я еще семь лет успел поработать по специальности, и это достаточно интересная была работа. Просто я много лет занимался спортивно-горным туризмом. Трудно найти человека, который не берет с собой в такие путешествия маленькую, пусть убогую, но камеру. Получалось, что чем дальше, тем больше меня это занятие увлекало, открывались какие-то нюансы, тонкости.

Когда мне было что-то непонятно, я консультировался с разными людьми. Если говорить коротко, фотография меня попросту поймала.Она меня поймала и вдруг дала такие возможности, такую свободу открыла передо мной. Между обычным человеком и разными глубинами реальности начали открываться такие тонкие завесы, что до сих пор не могу нарадоваться.

Ваш коллега Себастьян Сальгадо, бразильский знаменитый фотограф, тоже был в страшных местах планеты, мира, видел ужасающие вещи, в том числе геноцид в Руанде. Видел, как убивали друг друга камнями, дубинами, мотыгами, мачете.

К чему приходит фотограф, который жил вот этой страшной, насыщенной интересной жизнью, снимая эту боль мира, эту соль земли? Он приходит к тому, что высадил миллион деревьев, приходит к какой-то натурфилософии…

Сальгадо вернул жизнь ферме своего отца, своему родному месту. Вы начали о нем говорить, а я не могу у него вспомнить неудачных проектов. Он же по образованию экономист и специализировался в области агрокультуры. Был свидетелем голода в Африке, работая в международных организациях.

Якобы он там взял в руки камеру – так о нем говорят и он сам так говорит, но мы же никогда не знаем все до последней правдивой точки.

Работая с “Врачами без границ”, я сталкивался с людьми, которые часто встречались с ним. Мы никогда с ним лично не пересекались, но случайно совершенно узнал, что у нас с ним была совместная выставка в Стокгольме, организована опять-таки “Врачами без границ”.Там было три или четыре фотографа и вопрос касался беженцев. У одного из авторов это были проблемы Палестины, у Сальгадо был свой проект о том, как люди срываются с родного места по разным причинам, и были мои фотографии со второй чеченской войны из Ингушетии. К началу третьей зимы второй войны четверть миллиона людей проживали в палаточных лагерях, во всевозможных местах, где даже трудно представить, что там можно жить.

Я когда-то был в музее в Лос-Анджелесе, в музее кино. Америка - страна молодая, для них 100-летний дом — это уже древность, а 200-летний охраняется законом. Ну и музей кино, подумаешь, сколько таких музеев. Сохранено все: 10 вариантов сценария рукописных “Великолепной семерки”, коллекция какого-то сумасшедшего человека, который коллекционировал оттиски губ звезд, - и все в коробочках, папочках. Музей Гетти, известный, который сейчас по всем каналам: фотографии, фотообразы, фотоархивы — все собрано. Все сохранено с большим уважением, с большой любовью.

Я к тому, что у меня дома под кроватью лежит два ящика кассет с интервью с людьми для проекта “Голодомор”. И никому это нахрен не надо. Почему до сих пор не сделано в стране какого-то музея фотографии, или дома фотографии, какой-то банк данных, чтобы это сохранялось. Много ли мало сделано фотографий о войне сегодня?

Я думаю, что мы даже не можем догадаться, как их много – в действительности эта война снята участниками на смартфоны или маленькие камеры. И я поддерживаю любую попытку, я постоянно пытаюсь об этом говорить, что надо это собирать и архивировать. Это уйдет, ведь способ хранения – на картах памяти – очень недолговечен. И как с этим быть? Есть иллюзия, что государство сделает какой-то Дом фотографии. Этого не случится. Если это и будет, то в результате какой-то частной инициативы. Как в Братиславе и Москве – там это была инициатива энтузиастов, но подключились мэрии. Братислава – прекрасный пример, где город подарил фотографу дом и теперь там Центрально-европейский дом фотографии.

Саш, какие ваши впечатления – как европейцы, которые еще недавно очень с трудом представляли, кто такие украинцы, воспринимают эту черно-белую страшную фотографию? Война, Майдан? Как они к этому относятся? Что-то запомнилось вам из реакций?

Конечно, есть несколько аспектов. Можно говорить о Гамбурге, Милане и Париже – три европейские страны и три европейских народа.

В Гамбурге даже на открытии возникали дискуссии. Людей было немного, но я сказал то, что меня волновало в тот момент.

Сказать, что недостаточно о войне и Майдане знают — это сделать комплимент, потому что об этом там практически ничего не знают, несмотря на то, что мы думаем, что мир этим перекормлен.

Как же перекормлен, если в Париже в некоммерческой галерее, пока я развешивал выставку, услышал много вопросов такого плана: “Это Майдан?”, “А сколько это продолжалось?”. Это мне задавали вопрос французы в городе, где за последние 300 лет произошло столько революций.

Говорю: “Продолжалось 4 месяца”.

– Каждый день?!

– С разной степенью интенсивности — да.

– И как вы это выдержали? Почему мы об этом не знали?

Это может быть вопрос зрителя к самому себе, почему он об этом не знает. Потому что в итоге большинство посетителей были не украинцы, а именно французы, которые хотели разобраться. И часто это были, как я потом слышал от работников выставки, журналисты, которые хотели разобраться лично для себя. Они не писали об этом, отзвука в медиа не было. Но была достаточно многолюдная и интересная дискуссия на следующий день после открытия выставки.

Перед этим у DocudaysUA была неудачная Греция: сталинисты какие-то кремлевские угрожали владельцам локации, где была выставка и где должны были показывать документальные фильмы. Говорили, что вы тут пропагандируете украинских нацистов, мы все сожжем, мы прославим вас как фашистов на всю Грецию. Короче, люди испугались и выставка не состоялась. Показали несколько фильмов в украинском посольстве.

А в Милане через полтора месяца нас приняли антифашисты, там выставка и дискуссия происходили в Доме памяти, который и построен был в память погибших бойцов итальянского сопротивления, жертв террористических актов. В этом же здании находятся организации, которые занимаются жертвами концлагерей и Холокоста. То есть, люди в теме. Опять таки, когда я развешивал выставку, представители этих организаций ходили, смотрели, и сказали, что при просмотре моих фотографий единственное, что им приходит ум — это Вторая мировая война, им не с чем сравнить.

В представлении западного обывателя современная война — это когда высокотехнологичная армия Запада гоняет где-то там бедуинов. А здесь — ощущение большой тяжелой войны, которого у людей на Западе нет.