От автора

Хочу поделиться с тобой, читатель, трезвым признанием: роль дирижера в триаде композитор — исполнитель — слушатель сильно преувеличена. Да, дирижер разучивает с оркестром некое произведение, то есть готовит его к исполнению; да, дирижер привносит в это исполнение нечто, рожденное его собственным восприятием мира, собственным типом эмоционального переживания; да, талантливый дирижер — замечательный посредник между композитором и слушателем, или, если хотите — удачный чрезвычайный и полномочный посол композитора в стране слушателей.

Более того, разноязыкое племя дирижеров за короткое время — от конца XVII века, когда возникла потребность в скромных отбивателях тактов, до рубежа XIX–XX веков — в период превращения дирижеров в романтических и загадочных артистов, добилось появления понятия «дирижерское искусство». Это было признанием того не до конца проверенного факта, что дирижирование — тоже как бы творчество.

Но кто возьмется спорить с утверждением, что подлинный творец — это композитор? Перестань композиторы создавать симфонии или оперы – и дирижеры лишатся… нет, работы они не лишатся, потому что сочинители прошедших времен наплодили такую массу партитур, что дирижерам предоставлена возможность «интерпретировать» их каждому на свой лад на протяжении тысячелетий…

Сознавая свою неспособность отблагодарить тех, кто дал мне работу, своим «дирижерским искусством», хочу помянуть их смиренными комментариями.

В скромном сборнике заметок, который вы держите в руках, вы не встретите многих имен, знакомых вам по афишам и концертным программам; в мою «приватную энциклопедию» попали лишь те композиторы, с которыми я пребывал в личном или виртуальном — через континенты или через века — контакте.

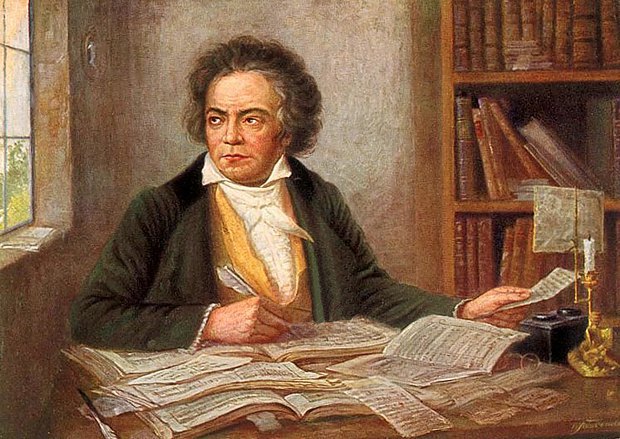

Бетховен

Принято считать, что мы живем в эпоху информации. Это звучит красиво и безоблачно: мы живем, а информация к нам плывет... Плывет и обогащает: мы становимся проинформированными, а значит вооруженными и защищенными.

На самом же деле мы живем в мире клише. Мы все знаем заранее и глотаем информацию, не разжевывая и даже не успевая почувствовать ее на вкус. Наш главный информатор — не проклятое телевидение и не божественный интернет, а мадам Тюссо, поскольку мы существуем в мире восковых фигур. Мы знаем, что Нерон — жестокий, а Черчилль — хитрый; что эскимосы любят «огненную воду», а славянская душа загадочна, что Байрон хромой, но романтичный, а Эйнштейн не хромал, зато плохо играл на скрипке.

Наше излюбленное клише: Бетховен — революционер. Тут можно отметить некоторую разбросанность мнений, такой себе веер: от придыханий молодых журналисток («ах, он, конечно, не мелодист, как Моцарт или Шопен, но какой бунтарь!.. а эта складка на лбу!») до многозначительных вздохов руководителей идеологического отдела прежнего цк Компартии, которые были готовы вручить Бетховену партийный билет № 00002.

Конечно, знаменитая история о том, как, встретив на прогулке в венском парке австрийскую императрицу со свитой, Бетховен не уступил им дорогу и лишь намекнул на приветствие, прикоснувшись пальцами к шляпе, до сих пор поражает нас, привыкших подолгу дышать выхлопными газами в чреде замерших на перекрестке авто, ожидая проезда вождей нашей молодой демократии. Однако, с другой стороны, если на прогулке в городском парке можно запросто натолкнуться на императрицу, то, возможно, и такого приветствия вполне достаточно?

Бетховен был очень одиноким, малоприятным в общении, сотканным из противоречий человеком. Глухота, которая настигла его к тридцати годам, была тяжелым, но не единственным недугом. Всю жизнь его мучили постоянные поносы и глазные болезни, а доконали желтуха, цирроз печени и водянка — даже если бы вы от рождения были херувимом с ангельским, естественно, характером, такая жизнь и из вас сделала бы ипохондрика.

Душа Бетховена разрывалась между «хочу» и «могу». И хотя мог он несказанно много, но хотел неизмеримо больше. Отсюда — глубокая печаль его неимоверно прекрасных адажио, отсюда — горечь его юмора, отсюда — отвращение к комплиментам и светским ритуалам.

«Это абсолютно необузданная личность, — писал о Бетховене Гете. — Хотя он и не ошибается, считая мир отвратительным, но это не делает его более приятным ни для себя, ни для других». Бетховен имел богатых покровителей, но гордость часто брала верх над благодарностью — и он, говоря современным языком, хамил своим благодетелям сознательно и едко; потом, конечно, переживал и все глубже замыкался в себе... Добавьте к этому любовные неудачи (а как бы это складывалось у вас — при глухоте, постоянных поносах, больных глазах и, к сожалению, врожденной неопрятности) — и вы, вероятно, догадаетесь, откуда происходит нежная, хоть и всегда чуть недосказанная бетховенская лирика, которая терзает душу, лирика, которую не замечают узники идеологических клише и школьных догм.

Бетховен — выдающийся лирик, и его экскурсы в патетику, его «героические» мотивы — это бегство от самого себя, это желание прожить еще одну, виртуальную жизнь, это декларация о намерениях.

Революционеры — люди принципа. Бетховен, в то же время, зачастую совершает поступки, которые, с точки зрения принципиальности, необъяснимы. Представьте себе, в Вену приезжает принц Луи Фердинанд. Некая графиня дает в его честь музыкальный вечер, на который приглашает и Бетховена. За ужином выяснилось, что за столом принца накрыто только для знати, к которой Бетховен, как известно, не принадлежал. Тридцатичетырехлетний Людвиг, говорят, возмутился, нагрубил, схватил свою шляпу и пошел прочь. Это, конечно, поступок. Не революционный, но все же... Однако спустя месяц Бетховен выпускает в свет Третий фортепианный концерт, посвященный... принцу Луи Фердинанду. Не знаю, как вам, но для меня эта «беспринципность» дороже псевдосвидетельств о героизме, а то и «богоборчестве» композитора: за этими полярными поступками мы различаем не статую, а живого человека с неуравновешенной нервной системой, горячим сердцем и смятением разума — но все это как раз и есть тот стройматериал, из которого Бог конструирует гениев.

«Отсутствие хорошего метода», «расхристанность», «погоня за диковинными модуляциями», «отвращение к общепринятым связям» — так около двухсот лет назад писала одна из лейпцигских газет о музыке Бетховена. Рецензент, конечно, был дураком, но кое-что все-таки интуитивно угадал. Бетховен, действительно, питал отвращение к «общепринятым связям» (и не только в музыке) — но ведь это и есть неприятие клише!

Исполняя Бетховена, надо любить не литературу о нем, а его самого — маленького роста, неприметного, с красным, поклеванным оспой лицом, с растрепанными нечесаными волосами, корявой речью (ну как можно было написать возлюбленной: «Как бы ты не любила меня, я люблю тебя еще сильнее... Спокойной ночи. Приняв ванну, я должен лечь спать»).

Надо любить его за слова, которые до него не сказал никто: «Говорят, искусство вечно, жизнь коротка. Неправда: длинная только жизнь, а искусство — мимолетно».

Надо воспринимать Бетховена так, как воспринимали его при жизни — любить или отвергать, но не по чужим словам, не по энциклопедическим словарям.

Как рассказывал Черни, во время первого исполнения Третьей симфонии, «длинной и непонятной для тогдашнего слушателя», с галерки кто-то крикнул: «Дам еще один крейцер, чтобы только перестали!» В этом бесцеремонном восклицании больше непосредственности и даже некоторой привлекательности, чем в десятках томов стерилизованных панегириков.

Исполняя Бетховена, надо любить человека, который всегда был «сатирическим и горьким», который упорно настраивал против себя даже тех, кто шел к нему со словами восхищения и протягивал руку помощи — временами наполненную таким необходимым для Бетховена ценным металлом. Надо любить человека, который так настроил против себя оркестр театра «An der Wien», что музыканты согласились играть только после долгих уговоров и при условии, что Бетховен не будет присутствовать в зале во время репетиций.

Во время репетиций Бетховен ходил из угла в угол в соседней комнате, — пройдитесь и вы вместе с ним и попробуйте заглянуть в его загадочную, хотя и не славянскую душу.

Профессор Гофель сидел с полицейским комиссаром в саду кабачка «Zum Schneifer», когда к ним подошел полицейский: «Мы арестовали кого-то, кто не дает покоя и все время голосит, что он Бетховен. Но он очень потрепанный, без шляпы, в старом сюртуке, без документов...» Выяснилось, что Бетховен, углубившись в свои мысли, забрел на незнакомую улицу и заблудился. Добрые люди, встретив растерянного прохожего, вызвали полицию. Во время задержания он заявил: «Я — Бетховен». — «Еще чего! Бетховен не так выглядит!» — возразили ему. В конце концов гения из полицейского участка освободили. Эта история, которую рассказал Ференц Бродски, говорит о том, что если поверить, будто всё на Земле происходит по Божьей воле, то надо признать: Творцу не чужд так высоко ценимый ныне черный юмор... Разве не черный юмор — вложить музыкальный гений в мизерную, греховную, растерзанную плоть?

Когда у больного водянкой усилились приступы ночного удушья, ему решили сделать прокол живота. Бетховену вставили зонд в живот, откуда брызнула вода, после чего он сказал: «Господин профессор, вы напоминаете мне Моисея, когда тот жезлом выбил воду из скалы...»

Этот образец черного юмора свидетельствует, что Бетховен, конечно же, не дворянского происхождения, но безусловно — божественного!

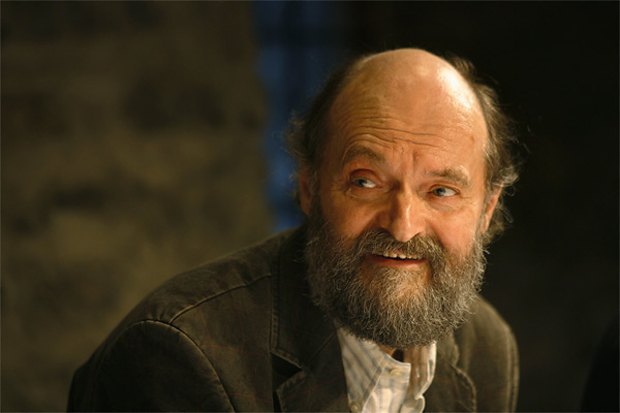

Пярт

Арво Пярт появился вечером. В проеме двери возникла рыжая дубленка, еще более рыжая борода и светлые, будто о чем-то вопрошающие глаза (с годами стало понятно: в глазах светился не вопрос, а ответ).

Еще не раздевшись, гость попросил ножницы, клей и нотную бумагу и, отказавшись от ужина, уединился в выделенной ему комнате. Накануне в Таллинне впервые играли его «Итальянский концерт», и перед киевской премьерой Арво спешил кое-что изменить. Прошло два часа. Глотнув кофе, Арво объявил:

— Я поеду к Вале Сильвестрову. Хочу послушать его музыку. А он послушает мою. У вас, конечно, есть какой-нибудь проигрыватель — дайте мне, пожалуйста. А еще расскажите, как ехать.

Зима была суровой, а маршрут — несложным: надо было перейти на противоположную сторону бульвара Дружбы народов (представьте подобное название в Чикаго, Вене или Париже), дождаться автобуса номер 42 — и спустя четыре остановки выйти. А там, у мостика через Русановский канал, его будет ждать Сильвестров. Арво ушел.

Сильвестров звонит через сорок минут.

— Ребята, Арво уже выехал? Я замерз и вернулся домой! Там, на трассе, минус двадцать пять плюс ветрище.

Ну, вот. Арво пропал. Время позднее, город безлюдный. Мороз. Мобильные телефоны еще не изобретены.

— Валя, беги обратно к остановке и стой, не отходя.

Еще двадцать минут неведения и тревоги. Наконец звонок:

— Все в порядке, ребята. Мы с Арво дома...

Арво Пярта... задержал милиционер. Служивого можно понять. Одинокий, необычно одетый человек, в руках дорогущий музыкальный комбайн финского производства, походка неуверенная; опять же — борода, да еще рыжая, по сторонам озирается...

— Ваши документы?

— При себе нет.

Эка, еще и акцент заграничный!

— Что несете?

— В каком смысле?

Что за аппарат?

— Музыкальный комбайн.

— Ваш?

— Нет, приятеля. Я у него остановился.

— Адрес!

— Не знаю точно. Где-то в этих домах.

— А точнее?

— Не помню. На девятом этаже, кажется...

И знаменитого эстонца (правда, еще не такого знаменитого, как сейчас) отвели в милицию. Уж там, в тепле, Арво, не торопясь и подбирая правильные слова, сумел объясниться и разжалобить киевских милиционеров. Он, кажется, даже дал им послушать фрагмент из «Итальянского концерта».

Наутро, после короткой репетиции, Арво ушел осматривать город. Его ждали к обеду. Но Арво снова пропал... Уже стемнело, когда раздался звонок: «Вы, дорогие, наверное, волнуетесь?» — «Еще бы! Где вы, Арво?» — «Не волнуйтесь. Я в Житомире» (!?!) — «То есть?» — «Да, в Житомире. Простите меня, ради бога, я не мог вспомнить ваш телефон, а вот теперь вспомнил». — «Но почему вы в Житомире?» — «А мне еще в Таллинне сказали, что в Житомире есть батюшка, с которым хорошо бы поговорить...»

Итак, Украина встретила Арво Пярта причудливым коктейлем из ареста и высокодуховного общения, что явилось еще одним свидетельством особого пути славянских народов.